煤田火灾的形成机理与监测原理

煤田火灾是一种由煤炭自燃引起的地质灾害。本文将详细介绍煤田火灾的形成机理、燃烧特征及其智能监测原理,帮助读者全面了解煤火防控的科学基础。

一、煤田火灾概述

煤田火灾是指煤层或煤堆在未受到外部明火的情况下,由于自身氧化、发热积累而引发的持续燃烧现象。

这种现象通常发生在露头煤层、废弃矿井或采空区内,是一种隐蔽性强、治理难度大的地质灾害。

二、煤田火灾的形成机理

煤炭是一种富含碳氢化合物的有机矿物,具有较强的吸氧性和放热性。在一定的温度、湿度和氧气条件下,煤炭表面与空气中的氧气发生缓慢氧化反应:

C + O₂ → CO₂ + 热量

当氧化产生的热量大于煤体散热量时,温度将不断上升;达到自燃点(通常为120℃~180℃)后,煤体将发生自热—自燃—燃烧的连锁反应。

1. 煤炭氧化与热积累

初期阶段,煤炭吸附氧气形成氧化膜,释放微量热量;

随着时间推移,氧化层加厚、孔隙堵塞,热量难以散发,温度逐渐升高;

当煤温达到100℃以上时,氧化速率急剧增加,形成热失控过程。

2. 燃烧扩散与气体逸散

当火点形成后,热量通过传导、对流和辐射传播,导致邻近煤体不断受热;

同时释放CO、CO₂、CH₄、SO₂等气体,这些气体是煤田火灾监测的重要依据。

3. 地质与环境因素

- 露头煤层暴露时间长、通风条件好,更易氧化自燃;

- 裂隙发育的地层利于氧气渗入,加速火情蔓延;

- 干燥、风大地区(如新疆)火灾持续周期长、复燃率高。

三、煤田火灾的危害

煤田火灾不仅造成能源浪费,更对生态、环境与安全构成多重威胁:

- 经济损失:资源被焚毁、矿区停产、设备损坏;

- 环境污染:CO₂与SO₂排放导致温室效应与酸雨;

- 安全隐患:地下空洞与高温气体造成坍塌、爆炸风险。

因此,掌握煤田火灾形成机理是科学防控与智能预警系统设计的基础。

四、煤田火灾的监测原理

现代煤田火灾监测技术主要包括温度监测、气体分析、图像识别和地理信息分析四大类。

金福来科技在煤火预警系统中综合运用了多源感知技术,实现数据融合与智能识别。

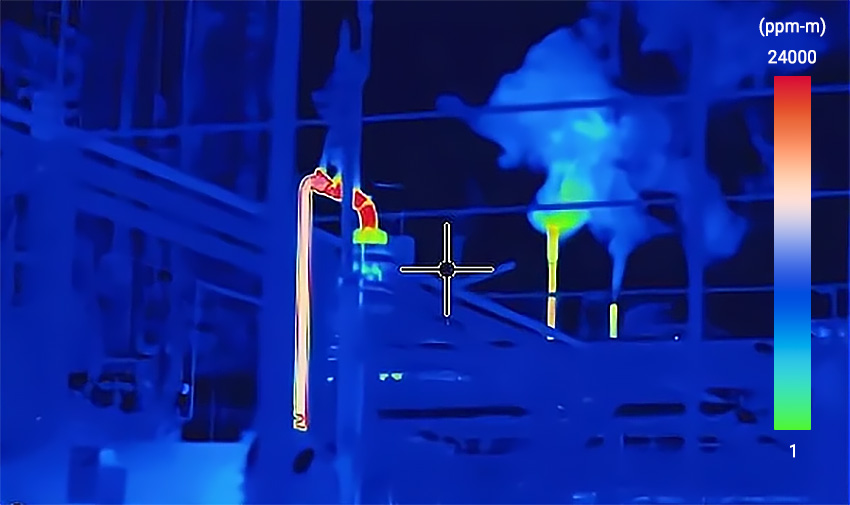

1. 红外热成像监测

红外热像仪可远距离捕捉煤层表面的辐射温度变化,

根据热成像图可直观判断火点位置与温度梯度。

在夜间和恶劣天气下仍能保持高灵敏度,是煤田火灾早期识别的重要手段。

2. 气体浓度监测

煤炭氧化与燃烧会产生一系列气体,其中CO 和 CH₄ 的浓度变化是自燃预警的关键指标。

通过分布式传感器实时监测气体浓度趋势,可提前发现潜在自燃区域。

3. 图像识别与AI分析

利用摄像机与无人机采集的图像,通过AI算法识别烟雾形态、光谱特征与温度异常。

结合时间序列数据,实现火情等级自动判定与趋势预测。

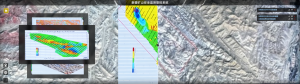

4. 三维GIS可视化分析

通过三维地理信息系统(3D GIS)将火区监测点、地形数据与热像信息叠加,

构建数字孪生模型,形成“可看、可查、可比”的可视化火情地图。

五、从机理到预警:系统化防控思路

煤田火灾防控的核心在于从“被动灭火”转变为“主动预警”。通过深入研究煤炭氧化机理,

可以构建基于数据驱动的预测模型,提前识别火情发展趋势。

金福来科技在其煤田火灾预警系统中,

通过温度曲线建模、气体浓度时序分析与AI深度学习,实现对火区的自动识别与等级预警,

从根本上提高煤火治理效率与安全水平。

六、结语

煤田火灾的形成机理揭示了自燃的本质规律,而监测原理则为智能预警系统提供了科学依据。

随着AI与物联网技术的发展,未来的煤火监控将更加精准、高效、智能。

金福来科技将持续推动煤火监测技术创新,为煤田安全与生态治理提供数字化支撑。